温泉新選組 > 福島の温泉 > 東山温泉 > 若松城(鶴ヶ城)

若松城(鶴ヶ城)

会津若松市には「白虎隊」で有名な若松城(鶴ヶ城)がある。江戸時代初期に保科正之が会津藩二十三万石として封じられ、以降、会津地方の中心としてだけではなく、東北諸藩を監視する役目も担った。

- かつて黒川城と呼ばれ、室町時代に蘆名氏により築城

- 別名「鶴ヶ城」

- 蘆名氏・伊達政宗・蒲生氏郷・上杉景勝・加藤嘉明を経て保科正之が入城

- 五層天守をはじめ、本丸・二の丸・三の丸を擁す大城郭

- 会津藩松平氏二十三万石

- 預かり地五万石を加え、実質二十八万石

- 初代藩主保科正之は徳川家康の孫であり、名君として名高い

- 会津戦争(戊辰戦争)で一ヶ月の籠城の末、開城

- 白虎隊の悲劇が有名

- 明治7年破却

- 天守は若松城天守閣郷土博物館として昭和40年外観復元

- 鉄門・南走長屋・干飯櫓が復元、史跡若松城として公開されている

- 平成23年 天守の瓦を幕末当時の赤瓦に再現

※ 下記  マークをクリックで、画像テキストを表示

マークをクリックで、画像テキストを表示

最後まで幕府を支え続ける

若松城はかつて黒川城と呼ばれ、室町時代に蘆名氏が築城。その後、蘆名氏・伊達政宗・蒲生氏郷・上杉景勝・加藤嘉明などの名だたる大名を経て、徳川家康の孫である保科正之が1643年(寛永20年)に入城する。

会津藩は表高二十三万石ながら、南山御蔵入領五万石も預かり地として実質二十八万石、さらに内高(実際の石高)は四十万石を越え、財政基盤も強固であったという。(それでも後に財政危機があったが…)

幕末、会津藩は傾きかけた江戸幕府を最後まで支え続け、藩主松平容保は京都の治安を司る「京都守護職」として、幕府はもとより、孝明天皇(明治天皇の父)からも厚く信頼され、天皇からご宸翰(感謝の書簡)が下賜されたほどであったという。

しかし孝明天皇が崩御、明治天皇が即位すると、薩摩・長州・土佐・肥前を中心とする倒幕勢力と倒派公卿により、会津藩は朝廷より遠ざけられ、「大政奉還」「王政復古の大号令」により、ついに幕府は崩壊。

時流は倒幕から徳川討伐へと流れ、ついに武力衝突が勃発。戊辰戦争が始まる。緒戦の「鳥羽伏見の戦い」では、朝敵(天皇の敵)という汚名を恐れ、多くの親藩(徳川の親族)・譜代(関ヶ原以前からの徳川家の家臣)大名が新政府軍に降伏や追従するが、会津藩は幕府軍の中核として、新政府軍と対抗する道を選ぶ。

何故、会津藩はそれほどまでに新政府軍に抵抗したのか。それは親藩(徳川の親族)としての立場だけではなく、藩祖保科正之が定めた「会津家訓十五箇条」という鉄の家訓があったことが大きい。

その第一条は「会津藩たるは将軍家を守護すべき存在であり、藩主が裏切るようなことがあれば家臣は従ってはならない」というもの。もし藩主が幕府(将軍)に背いたら、藩士は藩主の命令に従わず、幕府(将軍)の命令に従えという、幕府に忠誠を誓うというよりも、一蓮托生を誓うものであった。

※ 下記  マークをクリックで、画像テキストを表示

マークをクリックで、画像テキストを表示

「孤立無援」籠城一ヶ月

しかし「鳥羽伏見の戦い」の後、将軍慶喜は新政府に恭順の意を示し、大坂城から船で江戸へ帰還し謹慎。その後、勝海舟と西郷隆盛の会見によって江戸城は無血開城される。

ここにいたり、会津藩も新政府に恭順の意を示すが、長州藩の反対(禁門の変で会津藩を憎んでいた)により拒否され、会津戦争(新政府軍による会津討伐)に突入。

会津藩は東北諸藩が結成した奥羽越列藩同盟とともに新政府軍に対抗するが、最新型の銃など新装備の新政府軍に対して旧装備の列藩同盟は苦戦。白河城・二本松城に次々と陥落し、ついに会津藩そのものが新政府軍に包囲される。

会津藩は藩兵の主力を藩境の主要街道に展開していたが、土佐の板垣退助率いる新政府軍は、会津盆地に抜ける峠の中で、最も険しいが防備の手薄な母成峠に進攻。会津藩は主力部隊の不在もあり、電撃的に突破され、一気に若松城下に攻め込まれてしまった。

この時起こった白虎隊の悲劇(城の付近にある飯盛山に逃れた隊士が、城下町で発生した煙を落城の煙と勘違いして全員が自刃、一人を除き全員が戦死する)が会津戦争の悲哀を今に伝える。

藩士および多くの非戦闘員も抗戦のため若松城(鶴ヶ城)に篭城するが、新政府軍は城を完全包囲。藩境から戻った主力部隊も会津城下で激しく抵抗し、城内への侵入は撃退するが、会津側の砲弾が届かない小田山から大量のアームストロング砲(当時の最新式大砲)の遠距離砲撃を浴び続けた。

米沢藩や庄内藩への援軍要請も不調に終わり、まさに孤立無援。一ヶ月間篭城したが、米沢藩が恭順すると、ついに会津藩も降伏を決意。ここに会津戦争が終結する。

ちなみに城は強襲で落城したのではなく、降伏開城である。若松城は堅固な城郭であったのに加え、米の収穫時期だったため、城内には多くの兵糧があった。そのため新政府軍は最後まで強襲によって攻め落とすことはできなかったといわれる。

その後の会津藩であるが、二十三万石から二十万石を減封され、斗南藩三万石として辛うじて存続が許される。だが移封先は極寒の下北半島(青森県)。当時、稲作に適さない不毛の地であったため、藩士は困窮を極めたという。

※ 下記  マークをクリックで、画像テキストを表示

マークをクリックで、画像テキストを表示

名曲「荒城の月」のモデル

その後、城は長く放置されていたが、明治7年に天守が取り壊された。現在ある天守閣は昭和40年に再建された復元天守である。滝廉太郎の名曲「荒城の月」の作詞をした土井晩翠は、鶴ヶ城と仙台城をモデルに詩を構想したとされ、城内にはそれを記念して「荒城の月碑」がある。

徳川を武力でもって叩き潰し、新しい政府を作ろうとした薩摩・長州からすれば、徳川を最後まで擁護した会津藩をそのまま残すことは難しく(特に長州藩の恨みが強かった)、官軍(天皇の軍)からいつの間にか賊軍(天皇の敵)とされた会津藩の悲劇を考えると、同情の念が湧きおこる。

戊辰戦争を通して、会津藩ほど過酷な仕打ちを受けた藩はない。戦死者の埋葬も許可されなかったり、政治家への登用差別を受けるなど、新政府からあからさまな嫌がらせを受けたという。そのため近年に至るまで、会津の人々の中には長州(山口県)への恨みが残る人もいるという。

東京出身の私としては、心情的に佐幕寄り。どうしても会津に同情的になってしまう。だが長州・薩摩・土佐そして会津も、「日本」という国を憂いた上での行動であることに何ら変わりない。

封建国家から近代国家へ「日本」が脱皮をするための尊い犠牲(できれば避けるべきだったが)であった…と強く思いたい。

※ 下記  マークをクリックで、画像テキストを表示

マークをクリックで、画像テキストを表示

幕末当時を再現した赤瓦

天守はコンクリートながら特徴的な天守外観は往事の若松城そのもの。さらに平成23年には幕末当時の赤瓦に交換され、城好きなら萌えること必至。

そして念願かなって、2015年12月に再訪。三の丸にある駐車場から二の丸・本丸と歩いたが、そのスケールの大きさを改めて感じる。10年ぶりに見る鶴ヶ城の天守は相変わらず美しく、屋根瓦を赤瓦に変更したため、より優雅になった印象。

前回は見学しなかった南走長屋と干飯櫓も見学。使われる木材がまだ新しく、江戸時代を思い浮かべるのにはちょっと違和感があるが、往時の鶴ヶ城の雰囲気を感じさせる。

天守は復元だが、天守台の石垣は当時のまま。気温が一定していることから塩蔵(塩や保存食の保管庫)として利用され、その様子が再現されている。それを見ると、やはり木造で復元して欲しいと思うが…ちょっとムリかな…

本丸御殿をはじめ、当時の建造物は残っていないが、茶室「麟閣」のみが昔の面影を残しているという。しかし、あろうことか見学漏れ…ま、また来んとあかんわ!

(2015.12 更新)

|

東山温泉の宿 [ PR ]

- NHK美の壺、日経プラスワンのお墨付き!会津のレトロな老舗旅館

向瀧♨東山温泉

- じゃらんnet

- 玄関を入った瞬間から非日常和空間へタイムスリップ!再現不可能な木造建築、畑直送の野菜やお米、清流の川魚料理など、他では味わえない雰囲気と美味しさが評判!無料の貸切風呂も人気です♪

- クチコミ総合 4.7

- クチコミ 11 件

- 宿泊料金 23,100 円~

- ◎源泉かけ流し

- いろりを楽しむ全八室の小宿。鮮度抜群の温泉と素材命の食事が人気

いろりの宿 芦名♨東山温泉

- じゃらんnet

- 有機野菜を贅沢に使った食事をいろり炭火でどうぞ。毎日入れ替える鮮度も効能も高い温泉を貸切で。女将のきさくなおもてなしが人気。ビジネスでの接待利用も。炭火と湧き出る温泉の音に耳を傾ける贅沢な時間

- クチコミ総合 4.8

- クチコミ 5 件

- 宿泊料金 9,070 円~

- ◎源泉かけ流し

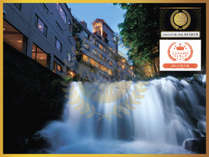

- SALE開催★23年食事処リニューアル★絶景川床が人気★滝ビュー露天

くつろぎ宿 新滝♨東山温泉

- 福島県会津若松市東山町湯本下原235

- じゃらんnet

- 【アクセス】 車/東北自動車道郡山JCより磐越自動車道会津・新潟方面~会津若松I.C~国道49号線経由県道64号線南下東山温泉方面 車以外/JR磐越西線会津若松駅下車タクシー15分又はバスで20分。

- ★23年春【会津の郷土料理】を愉しむハーフバイキングがリニューアル★東山温泉でも珍しい自家源泉保有の湯宿【展望風呂付客室】【4つの貸切露天風呂】あり美しい渓流の景観と共に温泉を満喫♪

- クチコミ総合 4.4

- クチコミ 49 件

- 宿泊料金 8,800 円~

- 部屋数 81

- 創作会津郷土料理ビュッフェと展望露天風呂☆新滝への湯巡りが人気

くつろぎ宿 千代滝♨東山温泉

- じゃらんnet

- 会津城下を見渡す「展望露天風呂」&姉妹館・新滝への湯巡りで温泉三昧旬の素材、会津の素材、創作会津郷土料理ビュッフェに、30種類以上が揃う会津地酒地酒の館とライブラリーラウンジでのんびり

- クチコミ総合 4.6

- クチコミ 207 件

- 宿泊料金 10,800 円~

- SALE開催★23年食事処リニューアル★絶景川床が人気★滝ビュー露天

原瀧♨東山温泉

- 福島県会津若松市東山町湯本下原235

- じゃらんnet

- 【アクセス】 車/東北自動車道郡山JCより磐越自動車道会津・新潟方面~会津若松I.C~国道49号線経由県道64号線南下東山温泉方面 車以外/JR磐越西線会津若松駅下車タクシー15分又はバスで20分。

- ★23年春【会津の郷土料理】を愉しむハーフバイキングがリニューアル★東山温泉でも珍しい自家源泉保有の湯宿【展望風呂付客室】【4つの貸切露天風呂】あり美しい渓流の景観と共に温泉を満喫♪

- クチコミ総合 4.4

- クチコミ 49 件

- 宿泊料金 8,800 円~

- 部屋数 66

- ☆お風呂4.5☆ 会津郷土料理ほか多彩なビュッフェと展望露天風呂

御宿 東鳳♨東山温泉

- 福島県会津若松市東山町大字石山字院内706

- じゃらんnet

- 【アクセス】 車/東北道から郡山JCT→磐越道を新潟方面へ~会津若松IC~国道49号線郡山方面、飯盛山方面へ右折、飯盛山を過ぎ東山方面へ 車以外/JR会津若松駅下車→シャトル(1日4便)またはタクシー/周遊バス

- 東山温泉の入り口に建ち、眼下には四季折々の絶景が広がります。ご人数ご用途に合わせてご利用頂ける客室と館内施設。地元の郷土料理等に加えて趣向を凝らしたお食事と眺望豊かな温泉が自慢です。

- クチコミ総合 4.4

- クチコミ 383 件

- 宿泊料金 8,512 円~

- 部屋数 160

- じゃらん OF THE YEAR 2023 東北エリア第1位受賞(11~50室部門)

庄助の宿 瀧の湯♨東山温泉

- じゃらんnet

- 今年も【じゃらん OF THE YEAR 2023】 東北『第1位』連続受賞♪ (11~50室部門・通算12度目)♪創業130余年、『会津東山温泉発祥の湯』開湯1300年の有難い湯♪数々の文人墨客に愛された会津『老舗湯宿』♪

- クチコミ総合 4.3

- クチコミ 259 件

- 宿泊料金 7,700 円~

- 【じゃらんnet売れた宿大賞2023】☆福島県『第1位』☆受賞♪

はなれ 松島閣♨東山温泉

- じゃらんnet

- 今年もおかげさまで【じゃらんnet売れた宿大賞2023】福島県『第1位』(10室以下)受賞♪『絶景露天風呂と貸切風呂が自慢の宿 庄助の宿 瀧の湯』特別客室♪大切な人と贅沢に過ごす優雅なお籠り旅♪

- クチコミ総合 4.3

- クチコミ 45 件

- 宿泊料金 17,600 円~

- <個室食事処><お部屋食><露天風呂付客室> 全25室の隠れ宿

今昔亭♨東山温泉

- じゃらんnet

- 厳選した会津の旬食材を使った和会席が自慢の【料理旅館】お食事は<個室食事処><お部屋食>でごゆっくりと_。穏やかな時間が流れる“大人の隠れ宿”で会津の美食と源泉掛け流しの湯を心ゆくまで

- クチコミ総合 4.6

- クチコミ 29 件

- 宿泊料金 11,000 円~

- 夕食時アルコール飲み放題無料!豊かな自然と歴史ある名湯を満喫

東山グランドホテル♨東山温泉

- じゃらんnet

- 温泉と豊かな自然でリラックス気兼ねなく、のんびり寛げる温泉ホテル夕食のアルコール飲み放題のサービスを、無料でお楽しみいただけます。時間を忘れて、ゆったり贅沢な温泉旅をお楽しみください。

- クチコミ総合 3.9

- クチコミ 173 件

- 宿泊料金 8,000 円~

芦ノ牧温泉の宿 [ PR ]

- 雄大な渓谷美の絶景に感動★情緒あふれる三味線演奏も人気

2つの絶景露天風呂が自慢の老舗宿 大川荘♨芦ノ牧温泉

- じゃらんnet

- ◆雄大な大川渓谷沿いの四季を“間近に”温泉かけ流し『棚田露天風呂』◆和の情緒と伝統美あふれる『三味線演奏』◆会津の旬を味わう特別会席と取り揃えた会津の地酒

- クチコミ総合 4.4

- クチコミ 120 件

- 宿泊料金 7,700 円~

- ◎源泉かけ流し

- 3月1日ビュッフェオープン★2023年10-12月東北売れた宿大賞受賞

丸峰観光ホテル♨芦ノ牧温泉

- じゃらんnet

- ビュッフェレストランオープン!オープン記念プラン受付中

- クチコミ総合 4.2

- クチコミ 287 件

- 宿泊料金 7,700 円~

丸峰 離れ山翠♨

- じゃらんnet

- クチコミ総合

- クチコミ 件

- 宿泊料金 0 円~

- 昭和レトロな和の空間が広がる老舗旅館♪シニア限定プラン販売中!

不動館 小谷の湯♨芦ノ牧温泉

- じゃらんnet

- 阿賀川の渓谷沿いに位置する源泉掛け流し100%の温泉が自慢の旅館です。季節ごとに変わる露天風呂からの絶景の景色を、是非ご堪能下さい♪

- クチコミ総合 4.5

- クチコミ 76 件

- 宿泊料金 8,250 円~

- ◎源泉かけ流し

- 芦ノ牧唯一の自噴泉、武家屋敷風の佇まい

仙峡閣♨芦ノ牧温泉

- るるぶトラベル

- 高層建築が立ち並ぶ芦ノ牧温泉中心街から一軒ポツンと離れ、昔の面影を残す和風旅館です。緑に囲まれ豊富な温泉と渓谷の眺めが抜群の心安らぐ宿です。(日本秘湯を守る会会員)

- 9,720~17,280円(税込み)

- ◎源泉かけ流し

- 【貸切無料♪】眺望絶景の露天を源泉かけ流しで愉しむ♪♪

渓流の宿 渓山♨芦ノ牧温泉

- じゃらんnet

- ダイナミックな渓谷美を堪能できる2つの露天風呂が24H何度でも貸切OK!鳥の唄、風のにおいを感じながら解放感たっぷりの露天を満喫♪街のわずらわしさを離れ身も心も大あくび♪♪

- クチコミ総合 4.9

- クチコミ 17 件

- 宿泊料金 20,900 円~

- ◎源泉かけ流し

- アクティビティーを楽しむトラベラー向けスパ旅館!ペット宿泊可♪

芦ノ牧プリンスホテル♨芦ノ牧温泉

- じゃらんnet

- 「若返りの郷 会津芦ノ牧温泉」のスパ旅館♪サイクリングなどネイチャーアクティビティを楽しみたい方に嬉しいサービスがいっぱい♪体を沢山動かした後は、源泉掛流し温泉と栄養満点料理でリフレッシュ!

- クチコミ総合 4.4

- クチコミ 31 件

- 宿泊料金 6,100 円~

- ◎源泉かけ流し

新湯♨

- じゃらんnet

- クチコミ総合

- クチコミ 件

- 宿泊料金 0 円~

- ◎源泉かけ流し

岩盤浴の宿 芦ノ牧ホテル♨

- じゃらんnet

- クチコミ総合

- クチコミ 件

- 宿泊料金 0 円~

- ◎源泉かけ流し